生命のはじまり

|

最古の生物の化石はものすごく小さいもので、だいたい10ミクロンぐらいの大きさである。細菌の中でも極めて小さいものと同じくらいの大きさだ。学会では確定されていないが、南極の氷に含まれている火星からの隕石の中にも同じくらいの大きさの細菌の化石が見つかっている。

現在は、small commetのなかにもそのくらいの大きさの有機物があるのではないかといわれている。宇宙に有機物らしきものがあることは、電波望遠鏡による宇宙観測のスペクトル分析でわかっている。また、*マーチソン隕石からは生物の細胞膜に似た脂質で包まれた泡が見つかっている。

以前の講義で膜が生命の誕生に不可欠であることを述べた。膜は実際には脂質でできていて、親水基と疎水基をもつ脂肪分子が自身の自己組織性によって集まったものだ。細胞の基本骨格である膜の痕跡が隕石に含まれていたということから、その中に細胞の独自構造まであったということも十分推測できる。

細胞はこんなにも複雑なものがあるのだろうかというくらい複雑な構造をしている。そのなかでもミトコンドリアは歴史を含んだ細胞体とも呼べるものである。

|

|

マーチソン隕石

オーストラリア、メルボルン郊外の町、マーチソンに1969年9月28日に落ちた隕石。

|

神様の指の跡

マーチソン隕石の一つ。宇宙から神様が地球めがけて石を投げた時の指の跡があると言われている。

|

|

文責:佐藤智行

ミトコンドリア

|

ミトコンドリアは細胞内小器官(オルガネラ)の一つで、酸素を消費してエネルギーを生産している。エネルギーはATP(アデノシン三リン酸)という形で作られる。ATPはほとんどすべての生物のエネルギー形態となっているので、エネルギーの通貨とも呼ばれる。

そのミトコンドリアの歴史的過程が面白い。ミトコンドリアは、かつては単独でこのエネルギー産生能力を持っていたバクテリアが進化の過程の中で細胞中に取り込まれたものだと考えられている。その根拠の一つに、核のDNAとミトコンドリアのDNAではDNAの暗号の意味が違うということがあげられる。すべて動植物の核DNAの暗号は同じ意味をコードしているのに、細胞内のミトコンドリアだけが一部違う意味をコードしている。これはつまり、非常に古い歴史を持つ別の系統の生物が細胞に組み込まれたのだと考えられる。

ここにオルガネラの個数が書いてある。ミトコンドリアがとび抜けて多く、1600個もある。これだけの数が集まってはじめて細胞はエネルギーを獲得して成り立っている。

|

|

| 名称 | 直径(μm) | 細胞内個数 | 細胞内容積(%) |

| 核(核膜) | 8 | 1 | 6 |

| ミトコンドリア | 1〜2 | 1665 | 16 |

| リソソーム | 0.5〜1 | 250 | 2 |

| ペルオキシソーム | 0.5〜1 | 370 | 2 |

単細胞から多細胞へ

単細胞から多細胞への移行というのはよくわかっていないが、非常に大きな意味がある。単細胞というのはこれ一つで完結した世界だが、多細胞になると接着分子で細胞接着がおこって、二つの世界がつながる。二つの世界がつながるというのは、物質のながれによって情報的につながるという意味だ。そして、多細胞では細胞間の機能分化がおこる。細胞は全体の中の個になる。原初的な生命はたぶん分化した細胞が集まって、隣接した細胞同士の情報のやりとりだけから成り立っていたのだろうが、個体が大きくなるにつれて情報のやりとりを組織的に素早くやる必要が出てきた。このようにして今の神経系が出てきたと思われる。神経細胞の樹状突起を通して情報を遠隔まで素早く正確に届けられるようになった。

人の社会というのは多細胞の構造体になっていて、構成員一人一人が一つの細胞に値する。一人の人間は60兆の細胞の連合体である。同じように、この社会も多くの数の個人が集まってできている。人の社会にも神経系のようにいろいろな形で情報をやりとりする形態がある。その中で一人一人が自分のファンクションを見つけてやっている。

マルチエージェント

|

これは、人工知能の世界のボスであるマーヴィン・ミンスキーの『Society of Mind』という本だ。邦題は『心の社会』となっているが、心とmindというのは少しニュアンスが違う。心というとheartに近い。mindには、精神、知性、理性といった意味がある。ミンスキーは後者の意味で使っている。意識がそもそもどう作られているのかが一番わからないところだ。

ミンスキーが提出した考え(??)に「マルチエージェント」というものがある。一つのファンクションを担ったエージェントが多数集まって一つの社会を作っているという見方。この考え方が拡大されて、例えばロボットの世界でも昔はヒューマノイドを作ろうとしていたが、→

|

|

今では単機能のロボットがたくさん集まって大きな機能を果たせばいいのではないかという方向に移ってきている。しかしこれは「言うは易く行なうは難し」で、具体的に行なわれはじめたのは最近のことである。今ロボットの世界で大きなきっかけになりそうなのがロボカップという、ロボットにワールドカップをやらせるものだ。1チームのメンバーは4〜5人で、その4、5人が一つの目的を追うわけである。

自然界というのはマルチエージェント的な系である。小さな単位が勝手に(自律的に)動く能力を持ち、階層構造ができてもトップダウン式に命令が下されることにはならない。

|

DNAはどのようにしてできてきたか

|

進化の過程でDNAが変異を起こして、その変異が受け継がれて生命が豊かになってきたことが今段々わかってきている。しかし一方で、そもそもDNAがどのようにしてできてきたのかがよくわからない。一つの説は、RNAが先にできていわゆるRNA worldを作り、後からDNAができたという説。これが結構本当らしい。もう一つの説は、タンパク質そのものが自己組織化によってまず生まれたという説。

いずれにしてもそのあたりはよくわからない。

|

ラットの実験

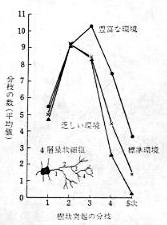

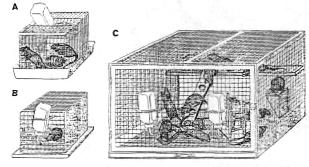

1960年に行なわれた面白い実験がある。ラットをいろいろな環境の中で飼って、知の発達が環境によって異なるかを調べた実験。具体的には、離乳後のラットを図のような3つの異なった環境で80日間育てる。Aのグループは一つの籠に2、3匹のラットを入れるだけ。Bのグループは一つの籠に1匹だけ入れる。Cのグループは複数のラットを玩具のある籠に入れる。ラットは遊びが好きなのである。これら3つのグループのラットが受ける刺激は、Aを標準とすると、Bは刺激が乏しく、Cは豊富である。80日間この環境で育てた結果どうなったかというと、脳の発達に著しい差が出た。

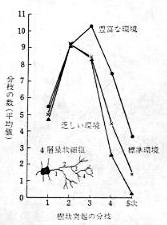

脳の重さを比べてみると明らかに、刺激の豊富な環境で育てたラットは刺激の少ないものに比べて脳が重かった。どこが発達したのかを調べてみると、脳細胞の数にはほとんど差はなかったが、一つ一つの細胞が大型になり、樹状突起が増えて構造が複雑化し、グリア細胞が増えた。

このグラフは横軸が樹状突起の枝分かれの順番で、縦軸が枝分かれの数を表す。横軸の数字、1、2…というのは1つ目の枝分かれ2つ目の枝分かれ…という意味である。数字が大きくなるほど先の方の枝分かれということになる。これを見てみると、一つ目と二つ目の枝分かれの数は3つのグループのどれもほぼ同じであるが、先の方の枝分かれの数に大きな違いが出てきている。刺激を豊富に受けたグループは先の方の枝分かれが豊富で、高次な構造を持っている。

また、外部から受ける刺激が異なるとタンパク質合成の量にも違いが出てくる。刺激が豊富なグループはグリア細胞が、10〜30%ほど多くなった。

|

|

異なった飼育環境による大脳皮質ニューロンの樹状突起発達の違い

|

|

文責:勝木健雄

学習効果と環境

|

脳が複雑化した結果として脳の重量が違ってくることは分かった。ではそういう形態的な構造の違いだけでなく、頭の良さはどうなっているのか。

実は頭の良さにも違いがある。図はマウスに迷路学習をやらせた時のエラーの回数をプロットしたものである。これを見ると明らかに、Cの乏しい環境で育ったマウスの方がエラーが多く、Aの豊かな環境で育ったマウスの方がエラーが少ない。もちろん個体差があるから、乏しい環境で育っても頭のいいやつもいれば、豊かな環境で育っても頭が悪いやつがいる。だが、基本的には刺激の大きさによって頭の良さが変わってくるといって良い。

この場合の刺激とは具体的には他のマウスとの情報交換のことで、気を使ったりとか使わせられたりといった人間関係ならぬラット関係の複雑さに対応する。あるいは遊び道具から受ける刺激のことである。

こういう刺激の多い環境の中で育ったものほど、より学習効果が高まることがあるわけだ。

|

|

母体のおかれた環境の違いが生まれてきた仔ラットの迷路学習に及ぼす影響。縦軸はエラー総数。左から「A:刺激の豊富な環境」「B:標準飼育環境」「C:刺激の乏しい環境」。丸、三角などは個々のラットのエラー総数を示す。縦線は各群のエラー総数の平均値と標準偏差を示す。

|

|

脳機能の発生と環境

次に脳細胞が神経回路を作る時に外部からの刺激がどのように効いてくるのかについて述べる。

神経回路のでき方に関しては、まず先天的な遺伝子のプログラムによって基本骨格ができ、次に生後の入力刺激(経験)によって新しい配線がプラスされていって精密な回路網が出来上がると考えられている。

では神経回路の発生において遺伝子によるコントロールはどこまで及んでいるのか。これを調べるために脳の初期発達過程で神経回路の基本骨格ができる前に、基本骨格になるべき部分を切って、そこに障害物をおくという実験をしてみると、不思議なことに、迂回しても神経回路はつながったのである。つまり、神経細胞は行くべき先をあらかじめ知っているのだ。

この過程をさらに厳密にいえば、神経回路は目的とする神経細胞だけではなく、いろんな違った細胞にもつながるわけだが、目的とする神経細胞につながった回路以外は全部自動的に死んでしまうのである。これはいわゆるアポトーシスというもので、遺伝子にプログラムされた細胞の自殺である。

この結果残った神経回路によって、精密な回路網ができるわけだが、この意味で脳は発達の過程で非常に無駄の多いでき方をしているといえる。

神経回路のでき方にはもう一つのパターンがある。これは細胞競合と呼ばれるもので、複数の回路が一つの神経細胞につながっているとき、信号が多く来る回路は残るが、あまり来ない回路は退行してなくなってしまう。そして信号が来れば来るほど結合強度は増す。こうしてある閾値以上の結合強度をもった回路ができあがるのである。これが「ヘブの法則」で、神経回路のでき方の最も一般的な原則である。

脳のアルゴリズム

前回立体視の話をしたが、ランダムドット・ステレオグラムというのをご存じだろうか。これでちゃんと立体視できたことがある人は分かるだろうが、はじめはなかなか見えなくて、目の位置を変えたり苦労するのだが、ある時突然立体視できるようになる。そして一端立体視が成立すると、それ以後は目の位置を変えようと、体をどう動かそうと、立体視できるようになるのである。

これは、脳の中の立体視をつかさどる部分がちゃんと活動になったからである。逆に言えば、ある時間が経たなければ立体視できるようにはならない(個人差はある)。見た瞬間、あっ見えた、ということはないのである。これは脳の中で立体視を実現するための計算が行われているからで、脳にはその計算を行うアルゴリズムがあると考えられる。

野生児の言語

これと同じように、脳の機能は、普通の個体として成長すれば、たいてい同じような発達過程をたどる。つまり神経回路がちゃんとできてくるのである。

しかしそれができないことがまれにある。いろんな理由で、普通の人間環境で育つことができず、野生の環境で育ってしまったために脳が正常に発達しなかったという例がいくつかある。その中で一番多いのが狼に育てられたという例だが、こうした例が起こるのは実は主にインドである(30数例)。というのもインドでは宗教的な理由で狼を殺さない。そして狼というのは自分の子供が何らかの理由で死んでしまった場合など、人の子供をさらってきて自分のおっぱいをあげて育てるということがあるのだ。

インドにおける例の中でも最も有名なのがカマラとアマラの例である。

右の写真はカマラが四つんばいになって走るところである。画像が2重露出になっているのは当時のカメラの質が悪かったためである。カマラとアマラは姉妹で、見つかったのはカマラが8歳、アマラが2歳(いずれも推定)の時である。彼女たちは四つんばいで食事をとり(写真)、木登りをする時も異常に速く登る(写真)。

さて、前回子猫の視覚機能に関する実験のところで、ある臨界期を越すと、神経回路が全然違う構造になってしまうという話をした。これと同様のところが人間の言語能力に関しても起こり得る。

狼に育てられた子どものもう一つ非常に有名な例として、フランスの「アヴェロンの野生児」の例がある。この野生児は推定12、3歳で発見されて、40歳で死ぬのだが、その間どんなに教育しても結局3つしか言葉を覚えられなかった。他の野生児の例では一つも言葉を覚えられなかったという例もたくさんある。

一方、先ほど紹介したカマラとアマラのうち、カマラは割とよく言葉を覚えた例である。カマラは17歳で死んでしまうのだが、その間に50語覚えることができた。右の図に示したのがその50語である。50語覚えたといっても、既成の言語を覚えたのではない。ある発音をして、それがある意味を持つということが周囲の人にも分かる言葉をどんどん自分で作っていったのである。

狼に育てられた子

カマラとアマラの養育日記

J.A.L.シング著

中野善達・清水知子訳

福村出版

|

|

野性児の世界

35例の検討

R.M.ジング著

中野善達・福田廣訳

福村出版

|

|

新訳アヴェロンの野性児

ヴィクトールの発達と教育

J.M.G.イタール著

中野善達・松田清訳

福村出版

|

|

文責:緑慎也

猿の言語

言葉を持った天才ザル

カンジ

スー・サページ・ランボー著

|

|

カンジという名の猿をご存じだろうか。この猿は各記号が意味を持った記号文字的なものが並んだキーボードを利用して(猿の声帯は人間のように様々な音を発することが出来ないので音声言語を扱えない。そのため、このような方法でコミュニケーションがとられる)言語を操ることが出来る。その語彙数は狼に育てられた野生児カマラに比べて圧倒的に多い。たとえ人間であっても、言葉を学ぶべき時期を完全な形で逸してしまうと猿にも劣ることがあるのである。

ところで、カマラは身体的にはヒトであるから音声言語を使う。例えば、水がほしいときは「ブーブー」と言い、体のどこかが痛ければ「ナ、ナ、ナ」と声を発する。この「ナ、ナ、ナ」という言葉は、足にけがをした子どもが手当を受けている間、あまりの痛さに耐えきれずに発していた音であり、これをきっかけとしてカマラは「痛い」という言葉を手にしたわけだ。このカマラの言語の獲得過程が、人間の言語の獲得過程を表しているのではないかと思う。つまり偶然に聞いた音を音声として発してみることで自らのボキャブラリーとしたのではないか、ということである。

人文科学の世界で分水理論というのがある。人間の原始時代において、コンセプトだとか概念ともいえるような言葉ができる以前、ある抽象性を持ったコンセプトを使い始めたかどうかで人類の知能が飛躍的に伸びたのだ、そういう理論である。言葉を獲得する以前の人類の精神世界がどのようなものであったかはきちんと知ることはできないが、全く違ったであろうことは類推できる。

文責:菊地悠

|

言葉という概念

女優であり、同時に先天性聾唖者でもあるエマニュエル=ラボリによる「かもめの叫び」は、言葉というコンセプトの全く存在しない世界とそれが存在する世界とを体験した人の文章としておそらく世界初のものであろう。

先天的聾唖者である彼女は「言葉」というものが存在するということを一切知らずに成長した。その間彼女は健常者、ここではつまり「言葉を持つ我々とは全く異なる世界の中で生活してきたのである。

彼女はまず、現在、過去、未来という概念を全く認識することができなかった。つまり、時間の感覚というものが無いのである。さらに「言葉」という形で「記憶」することのできない彼女には即ち物事を整理しカテゴライズする能力を持つ術が無かった。従って彼女にとって、記憶とは目の前にある「映像」という形でしか存在し得ないものだった。「かもめの叫び」中で彼女は次のように述べている。

昨日、明日、今日。過去? 未来? それって、何のことなの?

世の中の最も簡単な概念さえ謎だった。私の頭はいつも現在で機能していた。

7才で手話に出会ったおかげでようやく、昨日とは自分の後ろにあるもの、明日は前にあるもの、ということがわかるようになった。

夢のような進歩。

個人を指す言葉というものがあることも知った。パパとは彼のこと。ママとは彼女のこと。マリは私の妹。

誰かであるということは、生きているということそれがわかってから、私は自分のことを「私は」「私が」と言えるようになった。それまではいつも「彼女」だった。

自分自身のことを「彼女」と呼びながら、自分がこの世界のどこにいるのか?誰なのか?何故いるのか?ずーっと探していた。そして、ようやくその答えを見つけたのだ。私、というものが存在している「定義」がある。つまり、生きている。

手話との出会いによって彼女は世の中の概念を理解できるようになり、世界はコンセプトで表現できる世界へと一変した。

最近、いろんな意味で人工知能の研究が立往生している。それは人間が言葉によって行っているように、リアルワールドからコンセプトを引き出すことがコンピュータには出来ないからである。

|

エマニュエル=ラボリの話からヘレン=ケラーのことを思い出す人もいると思う。彼女の場合は1歳の時に大病を患って聴覚や視覚を失ったので、ラボリさんの場合と違って、それまでに覚えていた言葉がわずかだがあった。

生まれて6カ月目に、片言で「こんにちは」と言ったり、またある日は「お茶、お茶」とはっきり発音して人々を驚かしたことがあるそうです。現に大病の後でも、生まれて数カ月間に覚えた言葉の中で、一つだけは記憶しておりました。それはウォーター(水)という言葉で、他の言葉は全部忘れた後ですら、私はこの言葉のつもりで「ウォーウォー」という音を口から出していました。

|

彼女はそのウォーターという言葉を覚えていたため、流れる水を受ける手の平にサリバン先生が"water"と書いた時に「ものには名前がある」ということを知覚することができた。また、彼女が純粋な抽象概念を学習した時というのはこう書かれている。

やがて1日2日の後、私は大きさの異なったビーズを決まった順序に糸に通す練習をしていました。私は何度も間違えましたが、サリバン先生はやさしい忍耐を持って、そのたび毎に親切に教えてくださいました。おしまいに私は非常に明らかな間違いをして、自分でも気がつきましたので、一瞬全身の注意をこらして、どういう順序にビーズをつなぐのであったか考えていました。その時サリバン先生は私の額に手を当てながら、力強く「考える」と指話されました。稲光のように、私はこの言葉がいま自分の頭の中に起こっている働きの名であることを悟りました。これが私が抽象的観念について、意識的な認識をもったそもそも最初であります。

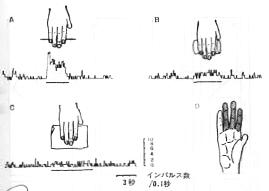

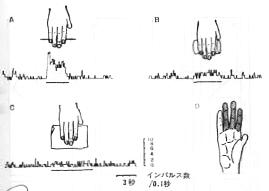

このことからわかるように、触覚は人が物事を認識する上で非常に大きな役割を持つ。触覚と一口にいってもニューロンレベルでは、加速度、圧力、振動など様々な要素によって反応する細胞が異なる。猿の脳に電極を埋め込み、触覚と脳の関連を観察する実験が行われていたが、これは局所麻酔を使用していたため、ニューロンの中にはマヒしてしまったものもあって、細かい働きまでわかったニューロンは一部にすぎなかった。

文責:小田島のどか

アクティヴネス

|

エッジの接触によって発火するニューロン。左上は細い針金。右上は円筒。左下はフェルト布の接触によるニューロン活動の変化を示すヒストグラム。右下は受容野

|

|

最近では、様々な場面で働くニューロンがあることが分かってきた。例えば、ある指を曲げて他の指を伸ばすなどの特殊な組み合せの時だけ発火するニューロンもある。興味深いのは、筋肉がアクティヴな動きをする50ms前に発火するニューロンがあることだ。これは実際に運動を起こす前に運動を分析しているのである。また、触覚もニューロン毎に独特の性格を持っている。触覚の複雑さは一般にはあまり知られていないが、形や質感、面やエッジの検出などを異なるニューロンが行っている。この中には、アクティヴな運動と触覚の働きの組み合せで、初めて反応するものがある。そういった細胞だけ選択的に麻酔をかけてみると、色々なことが出来なくなってしまう。例えば、中指の背の触覚のみに麻酔をかけるだけで、箱の中にあるチョークを掴むといったような簡単なことが出来なくなる。人間は総合して様々な行為を行っており、一つのことをするのにトータルな感覚を働かせているのだ。これと逆のことをしているのがロボットで、人間の行っている行動を単純化して行なっている。アクティヴな行動をして信号を外部から受け取ることによって人間は成立している。

|

アクティブマインド

人間は動きの中で考える

佐伯、佐々木正人 編

東京大学出版会

|

|

『アクティブマインド』という本がある。これはアフォーダンス理論の佐々木さんらがまとめた本だが、ここに“逆さメガネ”の研究が載っている。“逆さメガネ”とは、網膜に映る像を上下反転するものである。かけ始めた当初はすさまじく混乱するが、そのうち平気になってしまう。これは訓練次第で何でもなく出来ることなのだが、ただ一つだけ条件がある。それは、自分でそのメガネをかけたまま行動するということである。アクティヴに外界に接触することが必要なのだ。アクティヴネスは、人間がものを認識する際非常に重要な条件なのである。

人間が賢くなるのは教育という過程を通してなのだが、本当は教育にもアクティヴネスを入れたものが必要である。今行われている、教師が黒板から与える→生徒が受けるという教育方法では、本当の意味での知は成立しない。学ぶ側が知的アクティヴネスを発揮しなければならないのだ。このゼミで昨年度から“調べて書く”というテーマを追っているのは、アクティヴネスを発揮して“調べ”、いいものを“書こう”とした時に初めて自分のバカさ加減が分かるからである。知的認識においては、アウトプットを出すことが不可欠だ。それには自ら動いて探索行動を起こさなければならない。知的情報を得るためには探索をアクティヴにすることが大切なのだ。

|

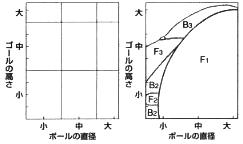

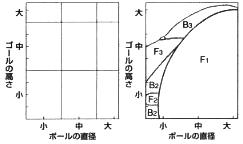

左は人為的に、ボールの大中小、ゴールの大中小の組み合わせで、状態空間が9つに分割された。右は、ロボットが独自に考えて作った状態空間。F1は、前進1ステップでシュートができる状態になる状態。F2、B2というのは、前進または後進1ステップでF1状態になるということである。F3、B3は、それからまた1ステップ離れた状態。

|

|

ロボットを通して初めて人間の認識が分かってくるということもある。先日の『SCIaS』で紹介されたサッカーロボットの例をあげよう。ロボットに対して、ロボット自身が主体的に世界を認識していいという指令を出すと、ロボット達は当初の目的と違った世界認識を始める。例えば、サッカーのフィールドの中を区切り、「この場所にいる限り自分はシュートする」「この場所にいたらシュートするまでもう一段階」などといった地図を自ら作る。それは人間が「ここではこういう行動をせよ」と作ったものとは違ったものである。人間の学習も同じ事で、自分自身が動いた地図が必要になる。君たちも自分自身の行動範囲を広げ、世界把握を自分自身で行ってもらいたい。

文責:鈴木裕子

御意見・御感想をお待ちしています

ctakasi@komaba.ecc.u-tokyo.ac.jp

|

カマラの走り方

カマラの走り方 カマラの食べ方

カマラの食べ方 木にのぼるカマラ

木にのぼるカマラ